文字は、言葉を表記する人類共通の記号であり手段で、紙やデジタルなどのメディアに情報を記録・伝達するという機能がある。同時に、その機能を超えた独特の魅力があると私は考えている。そんな文字にまつわる超偏愛的な話題を3つ。

■ 機能を超えたフォルム

映画のタイトルが、劇中でどのように登場するかは、私にとって映画を観る楽しみの一つである。闇と静寂の後、壮大な音楽と共にタイトルロゴが現れる『スターウォーズ』は何度観てもシビれるオープニング。ティム・バートン監督作品は、どれも手作り感のある独自の文字造形とグラフィックでどこか温かい。どんな映画も、当然、様々な趣向が凝らされている。

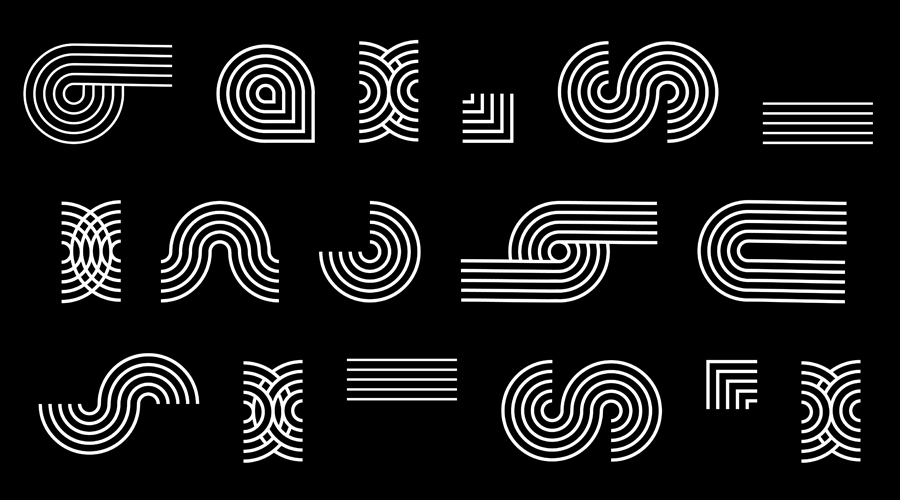

『エイリアン』(1979:リドリー・スコット監督)のタイトルはとにかく秀逸だ。

具体的に語ることは避けるが、これほど普遍的な美しさを纏い、創造的で、そして何より驚きのある、優れたタイトルシークエンスを、私は他に知らない。一切無駄の無い美しさは、「完璧な生命体=エイリアン」を、直接的なモチーフを使うことなく表現している、と深読みすることもできる。作り手目線で考えるに、文字のフォルムを丹念に観察した結果、着想を得たのではないか、つまり意味よりカタチ優先で創作されたのではないか、と勝手に想像している。

この表現は、後に同監督により制作される『プロメテウス』(2012)、『エイリアン:コヴェナント』(2017)にも継承されている。リドリー・スコット監督を敬愛するフェデ・アルバレス監督によりアップデートされた『エイリアン:ロムルス』(2024)では、思わずニヤリとしてしまった。

■ 原始の造形

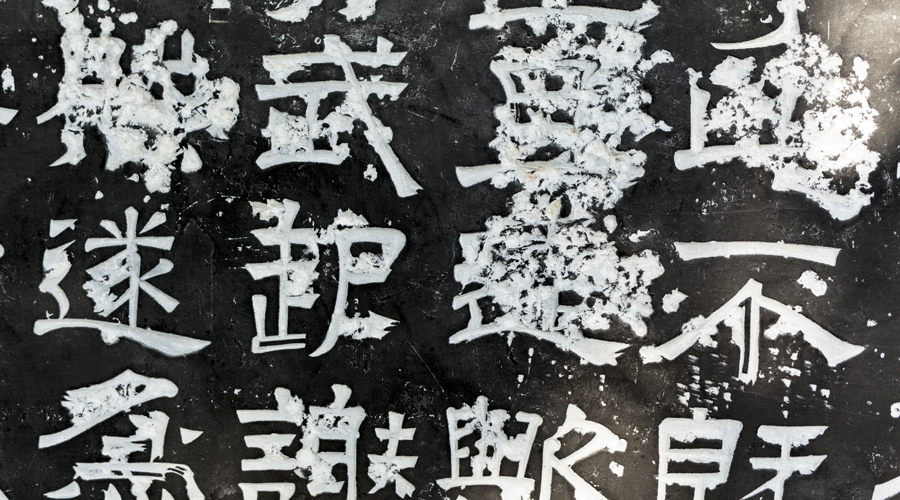

泉屋博古館東京(東京・六本木)の企画展「不変/普遍の造形 住友コレクション中国青銅器名品選」で、初めて古代中国の青銅器をじっくりと鑑賞した。器の奇怪さもさることながら、表面に張り付いている造形に目を奪われた。

金文である。

金文とは、古代中国の殷~周あたりの時代に作られた青銅器に鋳込まれた文字のことで、漢字の元になったといわれている。普段見慣れている文字とは異なるフォルム。生まれた時から文字が当たり前に存在する “文字ネイティブ” の私たちにとって、それは「文字っぽい線の集合」である。一つひとつは図形のようだが規則正しく並ぶことで、とても「文字っぽく」見えて心地良い。洗練されていないユルい曲線で人間や自然を象ったようなものが多く、子供が描いたような純粋さもあり、何ともユーモラス。そこにはプリミティブな魅力が満載なのである。

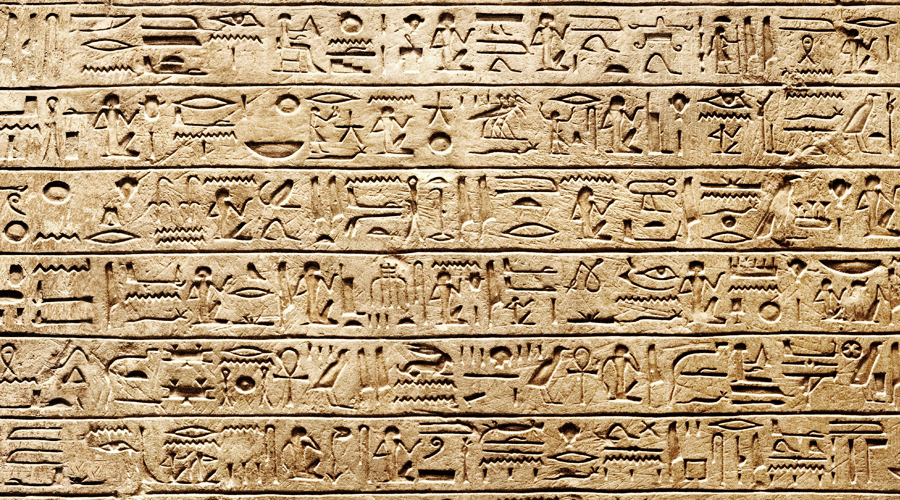

金文に限らず、エジプトのヒエログリフ、北欧のルーン文字、メソアメリカのマヤ文字など、古代文字はどれも原始的な姿でありながら、神聖な雰囲気を纏い、呪術的な効力もありそうである。各民族の宗教、生死観が造形に反映されているようで魅力的だ。

人類は世界各地で様々な文字を発明した。「必要は発明の母」というが、記録する必要に迫られたのだろうか。どんなきっかけで生まれたのだろうか。完成までには、やはりコンセプト設定や機能を果たすためのルール作り、膨大な数のアイデアと推敲、誰かが旗振り役となり最終的な判断を下したのだろうか。何度も何度も地面にスケッチを描いたのだろうか。あーでもないこーでもないと議論したのだろうか。妄想が膨らむ。

■ イマジネーションの先に

何気なく立ち寄った書店で出会った一冊の文庫本。昆虫の標本箱のような表紙。きっと私の偏愛を満たしてくれるに違いない、という確信と共に即買いした。

円城塔『文字渦』は、想像をはるかに超えていた。

文字(主に漢字)を題材にした、とてもとても奇妙な12の短編集。オビの言葉も大袈裟ではなく、「翻訳不可能!」であり「今世紀最高の奇書」だった。翻訳どころか、オーディオブックで朗読されたところで、この小説の凄さは伝わらない。

生きた文字同士を闘わせるバトル遊戯、意志を持つルビ、猟奇殺字事件など、過去から未来、化石からソフトウェアまで、思いもよらない世界観の連続。まさに縦横無尽、なんて自由!!! 文字を題材にした前衛表現であり、狂気もパロディも飲み込む壮大な妄想。文字組みも規格外の箇所あり。偏や旁などパーツの形から物語が展開したり、文字を分解して遊んでいるかのようで、そこが堪らなく面白い。感動的ですらある。

中島敦『文字禍』(後から知って読んでみたが、こちらも凄い!)からインスピレーションを得たのは間違いないだろうが、イマジネーションの飛躍が凄まじい。完全には理解できないので、流れに身を任せて字面を追うのだが、脳内でイマジネーションの渦に溺れるような快感。この “古今超絶夢想オルタナ文字奇譚” を、原文の日本語で楽しめる私たちは幸せである。いやホントに。

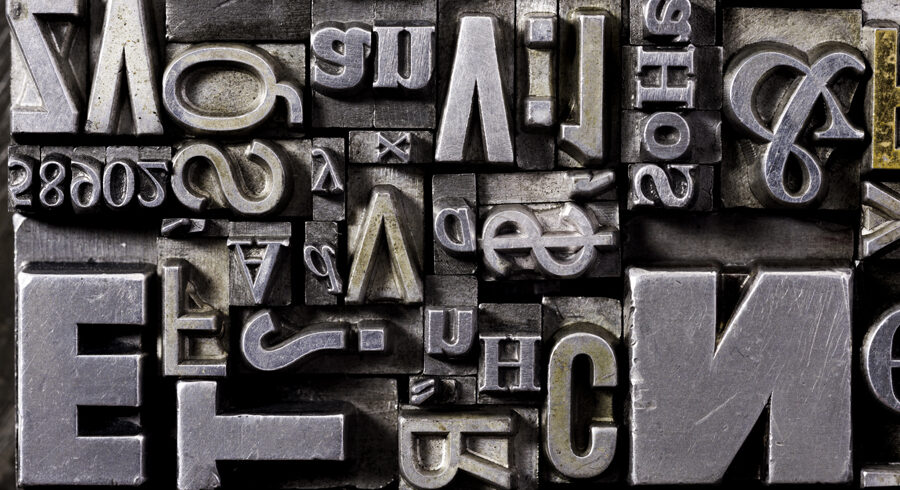

そもそも、漢字にしろアルファベットにしろ、文字を構成しているエレメントは、単なる点と線である。それらがタテ・ヨコ・ナナメに交錯し、或るカタチになると「文字」となり、途端に音や意味を持つようになる。決まりごととはいえ、よくよく考えると不思議である。逆に、じぃぃぃっっと文字を見つめていると、音も意味もすぅぅぅっっと薄れて、点と線を寄せ集めただけの、意味不明のカタマリに思えてくる。はて、「ふ」とはこんなおかしなカタチであったろうか?と奇妙な感覚に陥る経験は誰しもあるのではないだろうか。

点と線のカタマリが

映画監督の創造性を刺激したり

何千年も超えてプリミティブな魅力を伝えたり

風変わりなサイエンス・フィクションのモチーフになったりする。

そんな奇妙で、美しく、ロマン溢れる、不思議な魅力に満ちた

「文字」への興味は尽きない。